中成药是我国医疗卫生体系中药品的一大特色和优势,其剂型多样,品种繁多,临床应用十分广泛。据相关统计,我国获批国产中药批文共 59 474 个,共涉及中成药品种9 629 个,剂型42种。综合性医院中,西医所开出的中成药占医疗机构全部售出中成药的84%[1,2]。随着中成药临床使用范围的扩大,安全性问题也日趋严峻,除中成药的质量状况外[3],临床合理应用方面更为明显,如用药过量,重复用药、联合用药不当,超用药禁忌、功效及毒副作用考虑不周等[4,5]。近年来发生的“鱼腥草注射液事件”“双黄连注射液事件”“茵栀黄注射液事件”等中成药安全性事件,对中成药的临床应用产生了巨大的不良影响,其中重要的原因就是中成药临床使用缺乏科学的、符合中成药特点的、实用性强的规范性文件。国家发布了《中成药临床应用指导原则》(2010版),但从实施效果来看,中成药临床合理使用仍需进一步规范,亟需制定具有实用性、针对性、科学性的中成药临床使用规范。

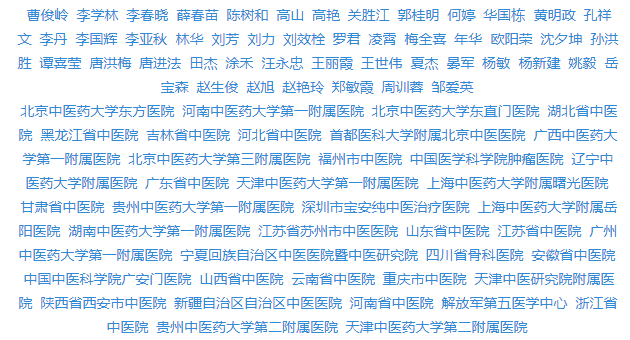

为进一步提高中成药的临床疗效,保障患者用药安全,规范临床合理选择和使用中成药,由曹俊岭、李学林领衔组织,在中华中医药学会医院药学分会、中国药师协会中药临床药师分会、中华中医药学会中成药分会、中国药学会临床中药学专业委员会、北京中医药大学临床药学重点专科联盟等相关组织主任委员的倡导和支持下,由全国 39 家三级甲等中医医院的临床药学专家和临床医学专家共同编写了《中成药临床应用专家共识》。本共识由中华中医药学会医院药学分委会正式发布与规范使用。本共识的内容主要就中成药处方原则、处方书写、使用方法和注意事项、特殊人群用药、药物联用、药品不良反应/事件监测等方面,结合《中国药典》(2020年版)[6]和《中国药典临床用药须知》(2015年版)[7]、《处方管理办法》[8] (中华人民共和国卫生部令第53号)、《医院处方点评管理规范(试行)》[9](卫医管发[2010]28号)、《中药处方格式及书写规范》[10](国中医药医政发[2010]57号)、《医疗用毒性药品管理办法》[11] (中华人民共和国国务院令第23号)、《北京市医疗机构处方专项点评指南(试行)》[12](卫办医管函[2012]1179号)、《中成药临床应用指导原则》[13](国中医药医政发[2010]30号)、《中药注射剂临床使用基本原则》[14](卫医政发[2008]71号)等法律规范,以及相关项目的研究结果,经过专家反复论证后形成的。

1 共识适用范围

本共识适用于中华人民共和国境内中成药处方开具、调剂、临床应用等过程,适用对象为开具中成药的医师、药师,适用环境为各级医疗机构及零售药店。

2 定 义

2.1 中成药[15]

中成药(Chinese patent medicine)是在中医药理论指导下,以中药饮片为原料,按规定的处方和标准,加工制成具有一定规格的剂型,可直接用于防治疾病的制剂。其临床应用形式有口服中成药、外用中成药、中药注射剂等。

2.2 中药注射剂[13]

中药注射剂(traditional Chinese medicine injection)是指从中药饮片中提取的有效物质制成的可供注入人体内,包括肌内注射、静脉注射和静脉滴注使用的灭菌溶液或乳状液、混悬液,以及供临用前配成溶液的无菌粉末或浓溶液等注入人体的制剂。

2.3 医疗机构制剂[16]

医疗机构制剂(preparation in medical organization)是指医疗机构根据本单位临床需要经批准而配制、自用的固定处方制剂。

2.4 中药汤剂[16]

中药汤剂(traditional Chinese medicine decoction)系指将中药饮片加水煎煮,去渣取汁内服或外用的液体剂型。

2.5 剂型[17]

剂型(dosage form)即中成药的客观存在形式和临床应用形式,与中成药的制法和用法密切相关。目前我国中成药剂型有40多种,不仅有丸、散、膏、丹、酒、露、茶、锭等传统剂型,更有片剂、颗粒剂、注射剂、气雾剂等现代剂型。

2.6 中药毒性[16]

中药毒性( toxicity of traditional Chinese medicine)是中药药性的重要内容。中药毒性的概念有广义和狭义之分,广义毒性指药物的偏性。狭义毒性指药物对机体所产生的严重不良影响及损害性,是用以反映药物安全性的一种性能。《中国药典》采用有大毒、有毒、有小毒分类方法,将有毒中药饮片分为3类。

2.7 治法[18]

治法 (therapy)指临床辨明证候之后,在治疗原则的指导下,依据疾病发生发展的规律,针对当前病证的病因病机,确立的具有个体化意义的具体治疗方法。

2.8 辨证论治[19]

辨证论治 (syndrome differentiation and treatment)分为辨证和论治两个阶段:所谓辨证,就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。论治,则是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。辨证是确定治疗方法的前提和依据,论治是辨证的目的,通过辨证论治的效果,可以检验辨证论治是否正确。辨证和论治,是诊疗疾病过程中,相互联系不可分割的两个方面。

2.9 证候禁忌[16]

证候禁忌 (syndrome taboo)每种中药都有特有的功效和一定的适用范围,主治相应的病症,因此临床用药都有所禁忌,称证候禁忌。

2.10 配伍禁忌[16]

配伍禁忌 (incompatibility)中药在复方配伍应用中,有些药物应避免配合使用,以免降低和破坏药效,或产生剧烈的毒副作用,具体概括为“十八反” “十九畏”。

2.11 妊娠禁忌[16]

妊娠禁忌 (contrain dication during pregnancy)是指妇女妊娠期治疗用药的禁忌。某些药物具有损伤胎元或对孕妇有不良作用,应作为妊娠禁忌的用药。根据药物对于胎元损害程度的不同,一般可分为慎用与禁用两大类。

2.12 饮食禁忌[16]

饮食禁忌 (dietetic restraint)服用中药时,有时必须忌食某些食物,以免药物与食物之间产生相互作用而影响药效,属通常所说的“忌口”。一般应注意的饮食禁忌主要有两类:一是所吃中药与食物性味有无矛盾;二是所吃食物对疾病有无不良反应。如果出现以上两种情况都是应当慎重的。

2.13 重复用药[12]

重复用药(repeat prescription)是指无正当理由为同一患者同时开具2种以上药理作用相同药物。重复用药的常见情况有以下3 种:①同一药物成分但不同通用名的药物一起处方,导致剂量和作用重复,发生用药过量和药物不良反应;②含有相同主要成分的复方制剂联用;③同类药物,相同作用机制的药物合用。

3 中成药临床应用规范

3.1 中成药处方基本原则

中成药临床应用应当以中医药理论为指导,依据药品说明书,遵循安全、有效、经济、适当的原则,通过辨证、辨病或辨证辨病结合合理选择和使用中成药。

3.1.1 辨证用药

辨证用药是中成药应用的主要原则。通过辨证、分析疾病的证候确定具体治法。在辨证论治的原则指导下,可以采用“同病异治”或“异病同治”的方法辨证选择适宜的中成药。

3.1.2 辨病辨证结合用药

辨病辨证相结合用药是在西医辨病的基础上结合中医辨证选用相应的中成药。针对在主治病证的西医病名基础上增加中医证候属性描述的中成药,应采用辨病辨证相结合的方法合理使用。

3.1.3 辨病用药

辨病用药是按照西医的疾病名称、病理状态或理化检查结果选用相应的中成药。以辨病用药为主时,应按照说明书规定的疾病为主,还可以按照相关指南、临床路径和研究结果指导用药,并双签字确认。在没有确切的循证医学证据支持时,不应超说明书规定的病种范围用药。

3.2 中成药处方书写要求

中成药处方书写时应按照《处方管理办法》和《中药处方格式及书写规范》进行书写。

中成药处方应包括:前记、正文、后记。

前记:①一般项目包括医疗机构名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号、科别或病区、床位号和处方日期等;患者年龄必须写实际年龄,婴幼儿写日、月龄,必要时婴幼儿要注明体重;②包括病名和证型(病名不明确的可不写病名),应填写清晰、完整,并与病历记载相一致。辨证用药时应按中医病名和中医证型填写;辨病用药时应按西医病名填写;辨病辨证结合用药时应按西医病名和中医证型填写。

正文:①处方开头以Rp或R(拉丁文Recipe“请取”的缩写)标示;②药品名称应当使用规范的中文名称书写,医疗机构制剂的名称必须与批准的名称一致;医疗机构或者医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用代号;③书写药品名称、剂量、规格、用法、数量要准确规范,不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句。④中成药和西药可以分别开具处方,也可以开具一张处方;中药注射液应单独开具处方;⑤开具中成药处方,每一种药品应当另起一行,每张处方不得超过5种药品。

后记:①医师签名(手工签名或电子签名)或加盖专用签章;②药品金额;③审方、调配、核对、发药药师签名或加盖专用签章。

处方一般不得超过7 d用量。急诊处方一般不得超过3d用量。对于某些慢性病、老年病或特殊情况,处方用量可适当延长,但医师应注明理由并双签字确认。

处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的,由开具处方的医师注明有效期限并双签字确认,但有效期最长不得超过3 d。

3.3 中成药品种选择依据

①选择中成药应根据患者的体质强弱、病情轻重缓急及各种剂型的特点,选择适宜的中成药品种和剂型。②同时合理选择给药途径,不可超说明书给药途径给药。③按照药品说明书推荐的剂量、疗程使用中成药,慎重超剂量、超疗程用药。④用药前应详细了解患者过敏史,如个人药物食物过敏史、过敏性疾病史或家族过敏史,对有过敏史的患者临床应慎重选择使用中药注射剂。

3.4 中成药的使用方法

3.4.1 中成药剂量和疗程规范要求

开具中成药处方时应按照说明书规定的剂量和疗程范围,并以“中病即止”的用药原则,必要时也可根据疾病的种类、病情的轻重、个体的差异、药物的品性等合理设定用量和疗程,并由开具处方的医师双签字确认。中药注射剂和含有毒饮片中成药原则上按照说明书结合中成药的处方组成调整用药剂量。

3.4.2 中成药给药途径要求

根据患者的疾病状况合理选择给药途径,不同给药途径的吸收速率排序如下:静脉注射>吸入给药>肌内注射>皮下注射>舌下给药>口服给药>直肠内给药>粘膜表面给药>皮肤给药。按照药品使用说明书选择给药途径给药,遵循“能口服不注射,能肌内不静注”的原则。

3.4.3 中成药服用方法要求

按照药品使用说明书选择正确的服用方法,减轻药物对胃肠道的刺激,保证中成药的最佳疗效,例如饭后服用,饭前服用,温水送服,舌下含服等,不应随意改变。

3.4.4 中药注射剂选择溶媒要求

严格按照药品说明书推荐的溶媒,在没有确切的循证医学证据支持时,不得使用说明书以外的溶媒。用药过程中,应密切观察用药反应,特别是开始30min, 发现异常,立即停药,采用积极救治措施,救治患者。

3.5 中成药的使用注意事项

3.5.1 中成药使用禁忌要求

处方用药应避免配伍禁忌和使用禁忌,如“十八反、十九畏”、妊娠用药禁忌[13];同时应注意是否存在证候禁忌、服药饮食禁忌、特殊使用方法禁忌、中西药配伍禁忌及运动员使用禁忌等。根据病情确需使用的应由开具处方的医师再次签字确认。

3.5.2 含有毒饮片中成药的使用

临床常用的含有毒饮片中成药(有毒饮片包括28种医疗毒性中药和有毒中药饮片[13]),应按照药品中所含有毒饮片中成药的种类和毒性,严格控制药品剂量和疗程掌握“中病即止”的用药原则;原则上避免含有毒饮片中成药重复用药及剂量叠加,如确需重复使用含有毒饮片中成药需由开具处方的医师双签字确认。

3.5.3 含西药成分中成药的使用

临床常用含西药成分中成药中所含西药成分的种类,应避免出现与西药成分的重复用药、剂量叠加、配伍禁忌。

3.6 特殊人群的用药

特殊人群用药主要包括育龄妇女,儿童,老年人,肝、肾功能不全者的用药,应严格用法用量,避免超说明书用药。

3.6.1 妊娠期和哺乳期妇女用药

①对育龄妇女应详细询问是否怀孕或预期怀孕,严格遵守妊娠禁忌用药。妊娠期妇女应避免使用妊娠禁忌中成药品种(即使双签字也不得调剂);如确需使用含妊娠慎用中药饮片中成药时,医师应双签字确认。②妊娠期、哺乳期妇女用药应选择对胎儿及婴幼儿无损害的中成药,尽量采取口服途径给药,应慎重使用中药注射剂。③应尽量缩短妊娠期、哺乳期妇女用药疗程。

3.6.2 儿童用药

①儿童用药应考虑生理特殊性,根据不同年龄阶段儿童生理特点,选择恰当的药物和用药方法,必须兼顾有效性和安全性。②用药剂量应严格按照国家批准的药品说明书服用,对于只标明“儿童酌减”的品种及与成人通用的品种应严格在医师指导下使用。③应结合具体病情,在保证有效性和安全性的前提下,根据儿童年龄与体重选择相应药量。一般情况新生儿用成人量的1/6,3岁以内的可服1/4成人量,3~5岁的可服1/3成人量,5~10岁的可服1/2成人量,10岁以上的与成人量相差不大即可。④应避免选择毒副作用较大或含有对小儿有特殊毒副作用成分的中成药。⑤儿童患者使用中成药的种类不宜多。⑥根据治疗效果,应尽量缩短儿童用药疗程,及时减量或停药。

3.6.3 老年人用药

①老年人应确定优先治疗原则。患有多种慢性疾病者,为避免同时使用多种药物,应注意病情的轻重缓急和主要病证。②注意联合用药情况。老年人由于所患疾病往往不止一种,使用药物种类也较多,使用中成药时要注意询问同时合并使用的其它药物,了解是否会产生不良影响,并加以预防;剂量要适当。③由于其肝肾功能多有不同程度减退,或合并有多器官严重疾病,对药物耐受量低,药物剂量一般要从小剂量开始用药。④慎用药性峻猛品种。老年人身体各项机能退化,对汗、吐、下等作用峻猛的药物要慎重。

3.6.4 肝、肾功能不全患者用药

①避免或减少使用可致肝损伤、肾损伤的药物,如因病情必须使用的,应适当减少药物剂量,缩短使用时间,可短期或交替使用。②注意药物相互作用,避免产生新的肝、肾毒性。③药物使用初始剂量宜小、品种少而精、中病即止的用药原则。④定期监测肝、肾功能,及时调整治疗方案。⑤避免随意增加剂量和延长疗程。⑥可选择采用直肠给药、皮肤给药等方式,减轻肝、肾负担。

3.7 既往过敏史患者用药

用药前应详细了解患者过敏史,有过敏史的患者应慎重,尤其使用中药注射剂时。在获取病人既往过敏原或过敏类信息的基础上,提示患者用药处方中是否存在与既往过敏物质相关的、可能导致类似过敏反应的中成药和中药饮片,慎重使用可导致患者过敏的中成药和中药饮片。

3.8 药物联合应用

3.8.1 中成药之间的联用

①多种中成药的联合用药,应遵循药效互补和增效减毒原则。②注意避免配伍禁忌如“十八反、十九畏”,如确需使用由开具处方的医师双签字确认。③应避免重复用药,如功效相同或相近药物联用,成分重复,剂量叠加等,特别是含有毒性或药性峻烈成分的中成药。④应避免产生拮抗作用的中成药联用,避免不良相互作用而产生不良反应的中成药联用。⑤同时使用两种或两种以上中药注射剂,严谨混合配伍,应分开使用,不宜两个或两个以上品种同时共用一条通道。

3.8.2 中成药与中药汤剂的联用

①应避免出现汤剂与中成药相互矛盾的现象。②应避免重复用药,如功效相同或相近药物联用,成分重复剂量叠加,特别是含有毒性成分或药性峻烈的饮片。③应避免出现配伍禁忌如“十八反、十九畏”如确需使用由开具处方的医师双签字确认。④给药途径相同时,服用时间应有一定间隔。

3.8.3 中成药与西药的联用

①应尽可能了解两种药物之间的相互关系,如有明确禁忌的,应避免联合应用;如有直接物理反应影响吸收的,应间隔服用时间;如影响药物分布的,应避免联合使用;如影响药物药物代谢与排泄的,应视情况而定,如有协同增效作用的,可以联合使用。②应注意观察两者合用后的病情变化,如出现不良反应应及时停止合并用药,并对症处理。③中西药注射剂联合使用时,尽可能选择不同的给药途径(如穴位注射、静脉注射),必须同一途径用药时,应将中西药分开使用并注意使用间隔,更换药物时应注意冲管。④使用含西药成分的中成药时应避免同含有相同成分的西药或存在配伍禁忌的西药联用,注意均含有西药成分的中成药之间的联用。

3.9 不良反应/事件的监测

医疗机构及零售药店应加强对中成药不良反应/事件的监测和收集,发现不良反应/事件时应本着“可疑即报”的原则及时上报。

参考文献

[1] CAO M D,WU R,WANG Z, et al.Varieties,indications and characteristics of Chinese patent medicines approved for marketing in China[J].Chin Tradit Pat Med(中成药),2019,41(8)-:1999-2006

[2] LI X L,WU Q G.Traditional Chinese Medicine Prescription Review (中药处方点评)[M]. Beiing:People's Medical Publishing House ,2017.

[3] MA S C.WANG C,ZHU J.et al.Overall quality status of Chinese patent medicines and analysis of related problems[J]. Chin Pharm J(中国药学杂志),2019 ,54(17):1369-1373.

[4] XIE M,DONG L.Traditional Chinese Medicine Management(中药药事管理) [M]. Beijing:People's Medical Publishing House ,2017.

[5] ZHANG B H,TAN L,LIANG X L,et altUilization analysis of TCM national essential medicines in our hospital during 2013-2015 [J].Chin Pharm J(中国药学志),2017,52(9):797-801.

[6] Ch.P(2015) Vol I (中国药典2015年版.一部)[S].2015.

[7] Chinese Pharmacopoeia Commission. Instructions for Clinical Medic ation in Pharmacopoeia of the People's Republic of China.Traditional Chinese Medicine Decoction Pieces Volume (2015 Edition) [中国药典临床用药须知:中药成方制剂卷(2015版)[M]Bejing:China Medical Science Press,2017.

[8] Order No.53 of the Ministry of Health of the People's Republic of China. Prescription Administrative Policy [EB/OL].(2007-02-14) [2021-11-121.http://www. gov.cnf/fg/2007-03/13/content_ 549406.htm.

[9] Notice on the issuance of "Management Practices of Hospital Prescription Comment (trial)" [EB/OL].(2010-02-10) [2021-11-121.http://www.nhc. gov.cn/ wjw/yw-fw/201306/094ebc 83dddc47b5a4a63ebde7224615. shtml.

[10] National Administration of Traditional Chinese Medicine. Notice of National Administration of Traditional Chinese Medicine on issuing the Format and Writing Standards of Chinese Medicine Prescriptions [EB/OL].(2010-10-22) [2021-11-12.ttp://www.satcm. gov.cn/yizhengsi/gongzuodongtai/2018-03-24/3056. html.

[11] The State Council of the People's Republic of China.Management Methods of Medical poisonous Drugs [EB/OL].(1988-12-27) [2021-11-12]. ht:/ww nhc .gov. cn/fzs/s3576 /201 808/a9ae9e1fbab04a9e8c4a8ca91c037975.shtml.

[12] Medical Administration and Hospital Administration.Notice of the General Office of the Ministry of Health on forwarding the " Special Comment Guide for Prescription of Medical Institutions of Beijing (Trial)" [EB/OL].(2012-12-26) [2021-11-12]. ht:/ww nhc gov.cn/yzygj/s3590/201212/93a34b9643bc47c5acf138228c69a 60e . shtml.

[13] National Administration of Traditional Chinese Medicine. Notice on Issuing Guidelines for Clinic al Applic ation of Chinese Patent Medicines. [EB/OL].(2010-6-11) [2021-11-12]. ht://ww. satcm.gov. cn/yizhengsi/gongzuodongtai/2018-03-24/3071.html.

[14] National Health Commission of the People's Republic of China.Notice on Further Strengthening the Production and Clinical Use Management of Chinese Medicine Injections [EB/OL]. (2008-12-24) [2021-11-12] http://www.nhc. gov.cn/zwgk/wtwj/201304 /1b6b913ef85a447bb7e83728d0aed087. shtml.

[15] LIX L,CUI Y,CAO J L.Practical Clinical Chinese Materia Medica (Chinese patent medicine part) [实用临床中药学(中成药部分)] [M]. Beijing:People's Medical Publishing House,2013.

[16] T/CACM 1362-2021,China Association of Chinese Medicine Standards for Clinical Application of Chinese Herbal Decoction Pieces [S].2021:1-18.

[17] ZHANG D F.Chinese Patent Medicines(中成药学) [M] Beijing:China Press of Traditional Chinese Medicine ,2009.

[18] SUN H S,QUAN S J.Clinical Prescriptions of Traditional Chinese Medicine(中药临床方剂学)[M] Biing:People's Medical Publishing House,2016.

[19] ZHANG B,ZHOU Z X.Clinical Chinese Medicine Therapeutics(临床中药药物治疗学) [M]. Beiing:People's Medical Publishing House ,2016.